En esta entrada quiero hablar de una idea que, con una inversión relativamente modesta, permitiría mitigar cuatro problemas estructurales que tiene España: 1) Falta de Universidades de élite; 2) fuga de cerebros; 3) la España vaciada; 4) infraestructuras deficitarias. Además, mi propuesta permitiría abordar un quinto problema, reciente pero acuciante: el desequilibrio entre la oferta y la alta demanda de estudios en ciencia y tecnológicos, que está provocando una inflación en las notas de acceso a grados como Física y Biotecnología. Ahora que se está discutiendo una propuesta de poner la sede del Ministerio de Agricultura fuera de Madrid, quizá sea un buen momento para defender otro tipo de actuaciones. En lugar de llevar funcionarios, burócratas y políticos de Madrid a "provincias", opino que quizá sea mejor llevar investigadores y estudiantes universitarios.

Mi propuesta sería la siguiente: poner en marcha de dos o tres Universidades de élite en zonas relativamente despobladas, pero bien comunicadas. Su carácter elitista se concretaría en cuatro características:

1) Reclutamiento de profesores que tengan un alto nivel investigador y con experiencia internacional

2) Especialización en áreas estratégicas y con futuro, renunciando al carácter generalista de casi todas las Universidades, y centrándose en la formación de investigadores, tecnólogos y emprendedores tecnológicos. Así, las universidades ofrecerían títulos de Master en temas como Neurociencia, Biología molecular, Robótica, Inteligencia Artificial, Tecnologías Cuánticas, Energías renovables y Materiales Avanzados, y los correspondientes grados que proporcionan la formación de entrada en estas áreas (Ciencias, Ingeniería).

3) La admisión de un número reducido de alumnos con alto rendimiento académico, evitando la masificación y con una dotación de becas.

4) Docencia en inglés, para atraer alumnado y profesorado internacional

Ciudades pequeñas, como Cuenca, Segovia y Ciudad Real, todas comunicadas con tren de alta velocidad con Madrid, podrían acoger Universidades pequeñas, como la prestigiosa Universidad Caltech (con menos de 2500 estudiantes) . El éxito de universidades de prestigio como Cornell, Urbana-Urbana Champaigne, situadas "en mitad de ninguna parte", a más de 300 km de grandes ciudades, debería disipar cualquier duda la viabilidad del triunfo académico en un entorno rural.

¿Qué ventajas tendrían estas ciudades como enclave de las nuevas universidades?.

En primer lugar, suelo barato para construir un campus, o incluso instalaciones en desuso, o con un uso obsoleto. En segundo lugar, el precio de la vivienda, la contaminación y el tiempo y el coste de desplazamiento al campus, son menores que en grandes ciudades, lo que aumenta el atractivo para atraer profesorado.

¿De dónde sacamos los profesores?.

Esta es la parte fácil: la comunidad científica española cuenta con una enorme bolsa de investigadores de entre 30 y 40 años, con una formación extraordinaria, pero que no encuentran trabajo estable, más allá de puestos post-doctorales, debido a la enorme competitividad del mercado de trabajo científico. En esto consiste, en buena medida, el problema de la fuga de cerebros. Las comisiones del programa Ramón y Cajal pueden dar fe de la calidad de muchos candidatos rechazados. Por tanto, los cerebros fugados de España, pero también de Italia, Portugal, Alemania, proporcionan una bolsa de candidatos de donde elegir a los mejores.

¿De dónde sacamos a los alumnos?.

De nuevo, fácil. Las notas de corte para acceder a grados como Física, o Biotecnología, están en torno al 12 (sobre 14). Esto refleja una fuerte demanda de este tipo de estudios. Pero además, se podrían atraer estudiantes de Asia, donde la demanda de estudios universitarios es gigantesca, y de América Latina. Con un programa de becas, se puede cubrir el sobre-coste en gastos de alojamiento que supondría el desplazamiento de los estudiantes

¿Cuánto costaría construir los campus?.

China hizo una "inversión sin precedentes", en 2015, de 300M€ para construir un campus de 120 hectáreas para siete mil estudiantes. El campus de la Universidad de Alicante tiene 50 hectáreas y 25 mil estudiantes. Suponiendo que el coste de construcción sea el doble en España que en China, debido al precio de la mano de obra, y suponiendo que 3 campus de 40 hectáreas cuesten lo mismo que 1 campus de 120, estaríamos hablando de 600M€ para construir 3 campus nuevos. El coste promedio de 1km de autovía es de unos 11M€. La autopista de los viñedos, que une Toledo con Tomelloso, 127 km habrá costado del orden de 1000M€. Por la mitad de ese dinero, podíamos construir tres universidades como las que describo más arriba.

¿Cuánto costaría el mantenimiento de estas universidades?.

En la actualidad, el coste real por universitario en España, obtenido de dividir el presupuesto de las Universidades por el número de alumnos, es de unos 10k€ por estudiante y año. En el caso de las Universidades que aquí propongo este coste sería mucho mayor, supongamos que el doble, debido a 3 motivos: 1) la plantilla de profesorado sería más cara que en una Universidad "normal", donde se ahorra mucho usando profesorado "low-cost" (profesores asociados). 2) La economía de escala, probablemente abarate costes en Universidades mayores 3) La formación en áreas técnicas y experimentales es más cara: las probetas y los osciloscopios cuestan más que las tizas. En cualquier caso, suponiendo 3 universidades 2000 estudiantes cada una, estamos hablando de un coste de unos 120M€ por año, a lo que hay que añadir un sobre coste de 30M€ en becas de alojamiento para todos los alumnos, a razón de 5k€ al año y alumno.

¿De dónde sacamos el dinero?.

Respondo con una pregunta: ¿alguien tiene la más mínima duda de que se van a acometer fuertes inversiones para abordar el problema de la España vaciada? Por ejemplo, la ciudad de la cultura de Santiago costó entre 300 y 600 M€, según diversas fuentes. El aeropuerto de Ciudad Real, 1000M€. El AVE Zaragoza-Huesca costó 221M€, ya en el año 2003, y a día de hoy esa línea tiene 2 trenes al día. Con el rescate a Bankia (20.000M€) pagaríamos el mantenimiento de las 3 universidades descritas en este post durante 120 años (mando un saludo desde aquí a los responsables del agujero de Bankia).

Por si alguien se está entusiasmando con la idea, termino con los problemas que tienen muy difícil solución para llevar a cabo lo que aquí propongo: ¿Podemos poner en marcha universidades como las que describo más arriba con la legislación actual?. Por ejemplo: ¿cumplirán los cerebros fugados con los requisitos que pide la ANECA (cientos de horas de clase durante lustros) para ser profesores? ¿Cómo evitamos que las universidades nuevas terminen funcionando como las otras, si están regidas con las mismas normas y con los mismos incentivos? ¿Podríamos atraer profesorado senior con talento, para liderar la creación de los departamentos, con las escalas salariales de las universidades españolas? ¿Cómo reaccionarían las universidades "normales" ante la creación de rivales con prestigio y con más financiación? La última: ¿tienen los políticos de 2019 la capacidad para liderar un proyecto de esta naturaleza y ponerlo en manos de personal cualificado, y no en manos de apparátchik poco cualificados?

jueves, 15 de agosto de 2019

miércoles, 31 de julio de 2019

Bedeles en 2019

Son las 11 de la mañana de un día de semana de final de Julio. Entro por uno de los varios edificios de la Facultad de Ciencias. Las clases han terminado hace mucho, y el campus está medio vacío. En la puerta de la Facultad hay una garita con vidriera, dentro de la cual dos adultos miran aburridos una pantalla de ordenador. Paso por la puerta sin identificarme. No me miran. Son dos de los bedeles de la Facultad. Otros días hay tres. Calculo que hay otros 25 edificios igual, con otras tantas garitas, con otros tantos bedeles aburridos. ¿Habrá 50 bedeles aburridos, repartidos por el campus?. En el turno de tarde habrá otros tantos. Eso son 100 bedeles. Parecen muchos, pero recuerdo todavía una convocatoria de 144 plazas de bedel, de una tacada.

¿Qué hacen los bedeles?. Custodian llaves de aulas. Ocasionalmente proporcionan material para las aulas. Suben el correo de papel, varias veces al día a los departamentos. ¿Se encargan de la seguridad?. No, para eso la Universidad tiene una contrata privada ¿Se encargan del mantenimiento?. No, para eso se contrata un servicio de mantenimiento. ¿Se encargan de la limpieza?. No, para eso se contrata a una empresa externa de limpieza. ¿He visto alguna vez una fila de gente esperando más de 1 minuto a ser atendido por un bedel?. Nunca.

En España tenemos 50 universidades, y esta que os cuento es otra más, todas se parecen. ¿Hay 5000 bedeles en las Universidades Españolas?. ¿Es la plantilla de bedeles de las universidades públicas españolas más extensa que la de investigadores del CSIC? ¿Hay más bedeles que contratados Ramón y Cajal? ¿Hay más bedeles que contratados pre-doctorales de investigación FPU? ¿Tiene sentido tener un ejército de bedeles aburridos en las puertas de las Universidades, mientras falta dinero para profesorado? ¿Tiene sentido tener gente custodiando llaves y moviendo correo de papel en 2019? The answer, my friend, is blowing in the wind.

martes, 23 de abril de 2019

La ciencia entra en campaña

Nota: el relato que aquí expongo es una ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

Como viene siendo habitual, la ciencia entró en campaña con fuerza, cuando faltan cinco días para las elecciones. El cuarto debate entre los líderes de los principales partidos fue prácticamente un monográfico sobre educación, ciencia y desafíos tecnológicos. No en vano, la sociedad es plenamente consciente de que son estos tres temas los que han protagonizado una buena parte de las transformaciones en las últimas décadas. El cambio ha afectado a todo el mundo. Todos nos beneficiamos de herramientas para comunicarnos de forma casi gratuita con familiares y amigos, tenemos bibliotecas y enciclopedias al alcance de la mano, y el supermercado a nuestra disposición en un solo click.

La tecnología ha cambiado las relaciones sociales, el ocio, ha transformado oficinas, consultas médicas, medios de transporte, la cocina y el salón de nuestras casas. El cambio tecnológico también le ha hecho la vida más difícil al señor que vendía periódicos en su kiosco, el taxista que ahora compite con Uber, el sector hotelero que ahora compite con airbnb. Esta tecnología puede que esté alterando el mercado de alquileres en muchas ciudades de España, e incluso cambiando la fisionomía de nuestros barrios. Los más agoreros dicen que la inteligencia artificial y la robótica traerán cambios aún más radicales. Por tanto, la ciudadanía es consciente de que, para bien y para mal, su vida se va a ver afectada por la tecnología, que podría por un lado curar el cancer de todos los camioneros, taxistas y conductores de ambulancia, y por otro remplazarlos por vehículos tripulados por ordenadores programados por Google.

Con este trasfondo, los líderes políticos abordaron el debate conscientes de que la sociedad les mira con una mezcla de esperanza y preocupación. Así, Pedro Sánchez prometió que, por fin, este gobierno haría frente al compromiso del pacto de Lisboa, de alcanzar una inversión en I+D del 3 por ciento del producto interior bruto. Pablo Casado le recordó que en países como Corea del Sur o Singapur se invierte más todavía, y que la globalización les convierte en nuestros competidores, e insistió en la necesidad de involucrar al sector privado en ese esfuerzo. Pablo Iglesias dijo que la inversión debía centrarse en promover un desarrollo sostenible, fomentando las energías renovables. Albert Rivera añadió que, sin una fuerte inversión en educación, que prepare a los españoles para ser actores de este cambio, la inversión en I+D podría ser menos efectiva. El candidato de Vox recordó el papel protagónico de Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Echegaray y otros, y dijo que teníamos que recuperar el orgullo por las contribuciones españolas a la ciencia universal. Por un momento pudo parecer que el candidato del PNV remaba en la misma dirección, al añadir a la lista el descubrimiento del wolframio en la localidad vasca de Vergara, para presumir después de los logros del sistema de I+D vasco.

Nuestros políticos debatieron, y no se pusieron de acuerdo, en temas complicados. Por ejemplo, discutieron sobre la aplicación de impuestos a las compañías tecnológicas en general, y a los robots en particular, o sobre cómo el aumento de la esperanza de vida provocado por los avances en medicina va a afectar el pago de las pensiones y la edad de la jubilación. Una de los temas centrales, que claramente preocupa a los políticos, es cómo reforzar nuestro sistema educativo para hacerlo más eficaz, y también en definir sus prioridades. ¿Cómo conseguir preparar a nuestros jóvenes para el desafío digital? ¿De dónde vamos a sacar el profesorado bilingüe en inglés, que además tenga una formación suficiente en matemáticas, física, biología e informática? ¿Cómo lograr que nuestras universidades mejoren su rendimiento en investigación?. ¿Cómo vamos a competir con China, Corea del Sur, que además de sus inversiones gigantescas, tienen una fuerza de estudio y de trabajo acostumbrada a jornadas de 70 horas a la semana?.

Está claro que, en alguna medida, estamos empezando a dejar atrás debates absurdos sobre el pasado, que dividen de forma artificial a los ciudadanos, y que estamos tomando consciencia de que tenemos que afrontar desafíos cuya respuesta transciende las barreras ideológicas y el ámbito de la política nacional.

Como viene siendo habitual, la ciencia entró en campaña con fuerza, cuando faltan cinco días para las elecciones. El cuarto debate entre los líderes de los principales partidos fue prácticamente un monográfico sobre educación, ciencia y desafíos tecnológicos. No en vano, la sociedad es plenamente consciente de que son estos tres temas los que han protagonizado una buena parte de las transformaciones en las últimas décadas. El cambio ha afectado a todo el mundo. Todos nos beneficiamos de herramientas para comunicarnos de forma casi gratuita con familiares y amigos, tenemos bibliotecas y enciclopedias al alcance de la mano, y el supermercado a nuestra disposición en un solo click.

La tecnología ha cambiado las relaciones sociales, el ocio, ha transformado oficinas, consultas médicas, medios de transporte, la cocina y el salón de nuestras casas. El cambio tecnológico también le ha hecho la vida más difícil al señor que vendía periódicos en su kiosco, el taxista que ahora compite con Uber, el sector hotelero que ahora compite con airbnb. Esta tecnología puede que esté alterando el mercado de alquileres en muchas ciudades de España, e incluso cambiando la fisionomía de nuestros barrios. Los más agoreros dicen que la inteligencia artificial y la robótica traerán cambios aún más radicales. Por tanto, la ciudadanía es consciente de que, para bien y para mal, su vida se va a ver afectada por la tecnología, que podría por un lado curar el cancer de todos los camioneros, taxistas y conductores de ambulancia, y por otro remplazarlos por vehículos tripulados por ordenadores programados por Google.

Con este trasfondo, los líderes políticos abordaron el debate conscientes de que la sociedad les mira con una mezcla de esperanza y preocupación. Así, Pedro Sánchez prometió que, por fin, este gobierno haría frente al compromiso del pacto de Lisboa, de alcanzar una inversión en I+D del 3 por ciento del producto interior bruto. Pablo Casado le recordó que en países como Corea del Sur o Singapur se invierte más todavía, y que la globalización les convierte en nuestros competidores, e insistió en la necesidad de involucrar al sector privado en ese esfuerzo. Pablo Iglesias dijo que la inversión debía centrarse en promover un desarrollo sostenible, fomentando las energías renovables. Albert Rivera añadió que, sin una fuerte inversión en educación, que prepare a los españoles para ser actores de este cambio, la inversión en I+D podría ser menos efectiva. El candidato de Vox recordó el papel protagónico de Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Echegaray y otros, y dijo que teníamos que recuperar el orgullo por las contribuciones españolas a la ciencia universal. Por un momento pudo parecer que el candidato del PNV remaba en la misma dirección, al añadir a la lista el descubrimiento del wolframio en la localidad vasca de Vergara, para presumir después de los logros del sistema de I+D vasco.

Nuestros políticos debatieron, y no se pusieron de acuerdo, en temas complicados. Por ejemplo, discutieron sobre la aplicación de impuestos a las compañías tecnológicas en general, y a los robots en particular, o sobre cómo el aumento de la esperanza de vida provocado por los avances en medicina va a afectar el pago de las pensiones y la edad de la jubilación. Una de los temas centrales, que claramente preocupa a los políticos, es cómo reforzar nuestro sistema educativo para hacerlo más eficaz, y también en definir sus prioridades. ¿Cómo conseguir preparar a nuestros jóvenes para el desafío digital? ¿De dónde vamos a sacar el profesorado bilingüe en inglés, que además tenga una formación suficiente en matemáticas, física, biología e informática? ¿Cómo lograr que nuestras universidades mejoren su rendimiento en investigación?. ¿Cómo vamos a competir con China, Corea del Sur, que además de sus inversiones gigantescas, tienen una fuerza de estudio y de trabajo acostumbrada a jornadas de 70 horas a la semana?.

Está claro que, en alguna medida, estamos empezando a dejar atrás debates absurdos sobre el pasado, que dividen de forma artificial a los ciudadanos, y que estamos tomando consciencia de que tenemos que afrontar desafíos cuya respuesta transciende las barreras ideológicas y el ámbito de la política nacional.

domingo, 3 de febrero de 2019

Computación cuántica para todos

Retomo el blog con un tema que me tiene absorbido desde hace ya más de un año y medio, los ordenadores cuánticos. Estos han dejado de ser una promesa para dentro de 20 años, desde que hace dos IBM pusiera en marcha la plataforma IBM Quantum experience. Este sistema on-line permite a cualquiera acceder de forma remota y gratuita a los primeros ordenadores cuánticos de 5 qubits, que se programan de forma sencilla mediante un interface gráfico muy intuitivo. Además, IBM también proporciona acceso remoto a un ordenador cuántico de 16 qubits, que ha de ser programado mediante el lenguaje QISKIT (quantum information science KIT). Finalmente, si alguien quiere tener su propio ordenador cuántico en casa, IBM acaba de anunciar su comercialización aunque supongo que en este caso el precio no está al alcance de cualquiera.

De momento los ordenadores cuánticos ocupan un tamaño más grande que un calentador de 200 litros, funcionan a una centésima de grado por encima del cero absoluto y tienen unas prestaciones limitadas. Apenas tienen 20 bits cuánticos, en los que se pueden ejecutar un número limitado de instrucciones antes de que pierdan la "magia cuántica" que les confiere su poder, la coherencia cuántica. Alguien podría pensar que estos cacharros enormes e imperfectos son un montón de chatarra, pero a mí me recuerdan a aquellas máquinas de los años 40 y 50, cuando todavía no se había inventado el transistor, y que sentaron las bases de la revolución electrónica. El transistor, el circuito integrado, el ordenador personal, internet, y el teléfono móvil fueron llegando más tarde. Por tanto, bien podría ocurrir que estemos en el comienzo de una nueva secuencia de innovaciones tecnológicas que nos lleven en un futuro a tener ordenadores cuánticos en el bolsillo.

¿Qué se puede hacer con uno de estos ordenadores cuánticos ahora mismo?. De momento, debido al reducido número de bits , y más importante, debido a la corta vida de su coherencia cuántica, los ordenadores cuánticos apenas tienen aplicaciones que queden fuera del alcance de un ordenador normal. Varios grupos de investigación en el mundo, incluido que el mío, estamos explorando cómo usarlos para simular las propiedades de los electrones en moléculas y sólidos. Como dijo Feynman, estamos usando sistemas cuánticos para estudiar otros sistemas cuánticos.

¿Qué problemas esperamos que puedan resolver más adelante?. Hay muchos problemas que no pueden ser resueltos ni con los mejores ordenadores convencionales. Además del modelado de moléculas de interés biológico y farmacéutico, que podría acelerar el descubrimiento de medicinas, hay otra clase de problemas que permanecen fuera del alcance de los ordenadores convencionales, los problemas de optimización. ¿Cuál es la mejor manera de organizar el reparto de aviones y tripulaciones en una compañía aérea?. ¿Y la mejor forma de llevar repartir los millones de envíos en una empresa de transporte? ¿Y el traslado de enfermos crónicos en ambulancias? . Todos estos problemas tienen en común que dependen de un gran número de variables que dan lugar a un espacio de posibilidades casi ilimitado. Sabemos que los ordenadores cuánticos pueden gestionar esa información de forma mucho más eficaz que los ordenadores normales. Teniendo en cuenta el volumen de negocio de compañías de aviación y transporte, una mejora de un 1% en sus sistemas de distribución podrían suponer unos beneficios gigantescos.

Las expectativas sobre estas nuevas tecnologías son muy altas, y el hecho de que Intel, Microsoft, IBM, Google estén llevando a cabo inversiones millonarias para desarrollar ordenadores cuánticos es prueba de ello. Para los estudiantes de Física, y ramas afines, esta situación supone una oportunidad profesional excelente. Aprender a programar ordenadores cuánticos es fácil para un físico, y puede suponer encontrar un buen trabajo en un este mercado emergente. Como dicen los de IBM, are you quantum ready?

|

| Plataforma de IBM quantum experience para programar un ordenador cuántico de 5 qubits. |

De momento los ordenadores cuánticos ocupan un tamaño más grande que un calentador de 200 litros, funcionan a una centésima de grado por encima del cero absoluto y tienen unas prestaciones limitadas. Apenas tienen 20 bits cuánticos, en los que se pueden ejecutar un número limitado de instrucciones antes de que pierdan la "magia cuántica" que les confiere su poder, la coherencia cuántica. Alguien podría pensar que estos cacharros enormes e imperfectos son un montón de chatarra, pero a mí me recuerdan a aquellas máquinas de los años 40 y 50, cuando todavía no se había inventado el transistor, y que sentaron las bases de la revolución electrónica. El transistor, el circuito integrado, el ordenador personal, internet, y el teléfono móvil fueron llegando más tarde. Por tanto, bien podría ocurrir que estemos en el comienzo de una nueva secuencia de innovaciones tecnológicas que nos lleven en un futuro a tener ordenadores cuánticos en el bolsillo.

|

| El ordenador cuántico está metido en el fondo del tanque con forma de calentador eléctrico. En lugar de agua caliente, el contenedor contiene circuitos a temperaturas criogénicas. El espacio que contiene los bits cuánticos está refrigerado a una centésima de grado por encima del cero absoluto. Esta imagen ha sido tomada de https://bgr.com/2018/04/05/ibm-q-network-quantum-computing-startups/https://bgr.com/2018/04/05/ibm-q-network-quantum-computing-startups/ |

¿Qué se puede hacer con uno de estos ordenadores cuánticos ahora mismo?. De momento, debido al reducido número de bits , y más importante, debido a la corta vida de su coherencia cuántica, los ordenadores cuánticos apenas tienen aplicaciones que queden fuera del alcance de un ordenador normal. Varios grupos de investigación en el mundo, incluido que el mío, estamos explorando cómo usarlos para simular las propiedades de los electrones en moléculas y sólidos. Como dijo Feynman, estamos usando sistemas cuánticos para estudiar otros sistemas cuánticos.

¿Qué problemas esperamos que puedan resolver más adelante?. Hay muchos problemas que no pueden ser resueltos ni con los mejores ordenadores convencionales. Además del modelado de moléculas de interés biológico y farmacéutico, que podría acelerar el descubrimiento de medicinas, hay otra clase de problemas que permanecen fuera del alcance de los ordenadores convencionales, los problemas de optimización. ¿Cuál es la mejor manera de organizar el reparto de aviones y tripulaciones en una compañía aérea?. ¿Y la mejor forma de llevar repartir los millones de envíos en una empresa de transporte? ¿Y el traslado de enfermos crónicos en ambulancias? . Todos estos problemas tienen en común que dependen de un gran número de variables que dan lugar a un espacio de posibilidades casi ilimitado. Sabemos que los ordenadores cuánticos pueden gestionar esa información de forma mucho más eficaz que los ordenadores normales. Teniendo en cuenta el volumen de negocio de compañías de aviación y transporte, una mejora de un 1% en sus sistemas de distribución podrían suponer unos beneficios gigantescos.

Las expectativas sobre estas nuevas tecnologías son muy altas, y el hecho de que Intel, Microsoft, IBM, Google estén llevando a cabo inversiones millonarias para desarrollar ordenadores cuánticos es prueba de ello. Para los estudiantes de Física, y ramas afines, esta situación supone una oportunidad profesional excelente. Aprender a programar ordenadores cuánticos es fácil para un físico, y puede suponer encontrar un buen trabajo en un este mercado emergente. Como dicen los de IBM, are you quantum ready?

jueves, 16 de agosto de 2018

Sobre premios y contratos.

En esta entrada voy a explicar por qué a las instituciones les encanta dar premios a científicos y sin embargo son mucho más reacias a dar becas, contratos y proyectos. La explicación es bastante sencilla, pero creo que suele pasar desapercibida. Dar premios es mucho más barato que conceder contratos, antes llamados becas, y a cambio tiene mucha mayor visibilidad en los medios. Por el contrario, las convocatorias de proyectos, contratos y becas puede incluso dar lugar a publicidad negativa, como discuto más abajo.

Consideremos el caso de los premios Jaume I que concede la Comunidad Autónoma de Valenciana (CAV) anualmente, en 8 categorías diferentes. Los premiados se llevan una jugosa suma de 100k€. Por tanto, con un presupuesto de menos de 1M€, la CAV reparte los 8 premios, y con una cantidad adicional mucho menor que esa, supongo, paga a los jurados y organiza la ceremonia de entrega. El resultado es un aluvión de publicidad positiva. Los medios regionales y nacionales cubren la noticia. El nombre de la Comunidad Valenciana aparece vinculado a la promoción de la Ciencia y la Tecnología. Los premiados conceden entrevistas en las que salen contentísimos y orgullosos.

Veamos ahora lo que le cuesta a la CAV el recientemente lanzado programa "Gent". El presupuesto anual previsto es de 2.6M€. Con él se espera contratar investigadores en 3 modalidades diferentes. La cuantía de las subvenciones, dedicadas en su mayoría a cubrir el sueldo de los investigadores, en cuatro modalidades diferentes es de 70k€, 55k€ y 40k€ y 22k€. A un promedio de algo menos de 50k€, y suponiendo una distribución uniforme, el programa permitirá la contratación de unas 50 personas, a distribuidas entre la red de centros de investigación y las 5 universidades valencianas.

Por cada persona que logre el contrato es casi seguro que habrá 5 o 10 que no lo consigan. Muchos de ellos creerán que su evaluación no habrá sido justa, y algunos se quejarán en redes sociales. En cambio, nadie que se haya postulado al premio Jaime I y no lo consiga saldrá a protestar. La mayoría de los beneficiados por los contratos no será entrevistada por la prensa. Nótese que las cuantía económicas de los contratos, algunos de los cuáles tienen una duración de 4 años, son mayores que el premio Jaume I. Sin embargo, el prestigio del premio, y del premiado, es mucho mayor.

Por tanto, la disyuntiva para una institución es la siguiente: usar el dinero para lograr publicidad positiva y evitar críticas y problemas, o usarlo para una causa mucho más útil, pero que puede dar lugar a publicidad negativa a corto plazo. Quizá no estaría de más que, para corregir la situación, los científicos pusiéramos algo de sordina al aluvión de publicidad positiva que generan los premios, así como a la publicidad negativa que pueda genera una convocatoria de proyectos y contratos. Por el mismo motivo, aprovecho para dar la bienvenida al programa Gent, así como al programa Beatriz Galindo que impulsó el anterior gobierno de España.

Consideremos el caso de los premios Jaume I que concede la Comunidad Autónoma de Valenciana (CAV) anualmente, en 8 categorías diferentes. Los premiados se llevan una jugosa suma de 100k€. Por tanto, con un presupuesto de menos de 1M€, la CAV reparte los 8 premios, y con una cantidad adicional mucho menor que esa, supongo, paga a los jurados y organiza la ceremonia de entrega. El resultado es un aluvión de publicidad positiva. Los medios regionales y nacionales cubren la noticia. El nombre de la Comunidad Valenciana aparece vinculado a la promoción de la Ciencia y la Tecnología. Los premiados conceden entrevistas en las que salen contentísimos y orgullosos.

Veamos ahora lo que le cuesta a la CAV el recientemente lanzado programa "Gent". El presupuesto anual previsto es de 2.6M€. Con él se espera contratar investigadores en 3 modalidades diferentes. La cuantía de las subvenciones, dedicadas en su mayoría a cubrir el sueldo de los investigadores, en cuatro modalidades diferentes es de 70k€, 55k€ y 40k€ y 22k€. A un promedio de algo menos de 50k€, y suponiendo una distribución uniforme, el programa permitirá la contratación de unas 50 personas, a distribuidas entre la red de centros de investigación y las 5 universidades valencianas.

Por cada persona que logre el contrato es casi seguro que habrá 5 o 10 que no lo consigan. Muchos de ellos creerán que su evaluación no habrá sido justa, y algunos se quejarán en redes sociales. En cambio, nadie que se haya postulado al premio Jaime I y no lo consiga saldrá a protestar. La mayoría de los beneficiados por los contratos no será entrevistada por la prensa. Nótese que las cuantía económicas de los contratos, algunos de los cuáles tienen una duración de 4 años, son mayores que el premio Jaume I. Sin embargo, el prestigio del premio, y del premiado, es mucho mayor.

Por tanto, la disyuntiva para una institución es la siguiente: usar el dinero para lograr publicidad positiva y evitar críticas y problemas, o usarlo para una causa mucho más útil, pero que puede dar lugar a publicidad negativa a corto plazo. Quizá no estaría de más que, para corregir la situación, los científicos pusiéramos algo de sordina al aluvión de publicidad positiva que generan los premios, así como a la publicidad negativa que pueda genera una convocatoria de proyectos y contratos. Por el mismo motivo, aprovecho para dar la bienvenida al programa Gent, así como al programa Beatriz Galindo que impulsó el anterior gobierno de España.

viernes, 11 de mayo de 2018

Recordando a Feynman: La ciencia es como el sexo.

Hoy Feynman habría cumplido 100 años, pero desgraciadamente nos dejó mucho antes, en 1988. La combinación de su descomunal talento y su chispeante personalidad explican tanto sus monumentales aportaciones a la física como un legado adicional, en forma de frases memorables, e incluso charlas enteras, que seguimos recordando y repitiendo. Hoy quiero destacar una de mis favoritas, "Science is like sex: sometimes something useful comes out, but that is not the reason we are doing it". La traducción sería "La ciencia es como el sexo: en ocasiones da lugar a algo útil, pero esa no es la razón por la que lo practicamos".

La frase viene a intentar remediar un gigantesco malentendido. El gran público cree que los científicos nos dedicamos a resolver problemas prácticos, es decir, a buscar aplicaciones. La única excepción a esta regla la encontramos en el caso de astrofísicos y físicos de partículas, que han logrado inculcar en la sociedad que el estudio del origen último del universo no requiere una excusa práctica. A todos los demás científicos, la primera pregunta que nos hacen cuando hablamos de nuestro trabajo es "¿cuáles son las aplicaciones?". Así, da casi vergüenza confesar que nuestra investigación está guiada por la curiosidad, y que la mayoría de los resultados científicos no valen para nada.

Una vez confesado que hacemos ciencia por curiosidad y no para resolver problemas, toca responder a la pregunta: ¿por qué invertir dinero en investigación científica?. Mis respuestas a esta pregunta, que vengo repitiendo en este blog, son siempre las mismas:

En resumen, y repitiendo el lema del blog, investigar cuesta dinero, pero ¿cuál es el precio de no investigar?.

La frase viene a intentar remediar un gigantesco malentendido. El gran público cree que los científicos nos dedicamos a resolver problemas prácticos, es decir, a buscar aplicaciones. La única excepción a esta regla la encontramos en el caso de astrofísicos y físicos de partículas, que han logrado inculcar en la sociedad que el estudio del origen último del universo no requiere una excusa práctica. A todos los demás científicos, la primera pregunta que nos hacen cuando hablamos de nuestro trabajo es "¿cuáles son las aplicaciones?". Así, da casi vergüenza confesar que nuestra investigación está guiada por la curiosidad, y que la mayoría de los resultados científicos no valen para nada.

Una vez confesado que hacemos ciencia por curiosidad y no para resolver problemas, toca responder a la pregunta: ¿por qué invertir dinero en investigación científica?. Mis respuestas a esta pregunta, que vengo repitiendo en este blog, son siempre las mismas:

- La mayoría de los resultados científicos no valen para nada, pero unos pocos lo cambian todo. Es imposible anticipar cuál es el resultado útil, con lo que hay que financiar todo el lote.

- Muchos resultados científicos útiles (América, el micro-ondas, la penicilina, el viagra, la magneto-resistencia gigante) se han descubierto por accidente, en el transcurso de investigaciones con un fin diferente.

- La formación de científicos permite a una sociedad disponer de un grupo de personas que es capaz de comprender la creciente complejidad tecnológica que impregna todos los ámbitos de la sociedad. Si una país no invierte en ciencia, no tiene forma de entender, de primera mano, los cambios tecnológicos que la ciencia hace posible.

- La inversión en ciencia es una buena operación de relaciones públicas, es decir, de publicidad. Un país que invierte en ciencia es un país que apuesta por su futuro, y manda así varios mensajes a la sociedad, y otro al resto de países: capacidad económica, vocación de permanencia, apuesta por el talento.

En resumen, y repitiendo el lema del blog, investigar cuesta dinero, pero ¿cuál es el precio de no investigar?.

domingo, 6 de mayo de 2018

Explorando imanes bidimensionales mediante efecto túnel.

Retomo el blog hablando de nuestro último trabajo, "Probing magnetism in 2D van der Waals crystalline insulators via electron tunneling", publicado la semana pasada en Science. Se trata de una colaboración con el grupo de Pablo Jarillo-Herrero, en MIT, que fabrica y mide los dispositivos que describo en esta entrada, el grupo de Paul Canfield en Iowa State University, que proporciona el cristal ferromagnético de triyoduro de cromo que protagoniza la historia, el grupo del profesor Watanabe en la Universidad de Tokyio, que proporciona los cristales de nitruro de boro, y mi grupo en el INL, que ha llevado a cabo la parte teórica del trabajo.

El sistema que hemos estudiado es un cristal ferromagnético, triyoduro de cromo (CrI3). Al igual que el grafito, el CrI3 puede ser delaminado hasta producir cristales bidimensionales, usando el mismo método que permitió el descubrimiento del grafeno. En 2017 el grupo de Pablo Jarillo-Herrero reportó por primera vez la observación de orden ferromagnético en un cristal bidimensional de triyoduro de cromo. Es cierto que desde hace ya más de 30 años varios grupos en el mundo son capaces de producir láminas ferromagnéticas de espesor atómico, integradas en multicapas. La novedad del descubrimiento del CrI3 radica en que se trata de un cristal autónomo ("stand-alone"), que puede ser estable en una variedad de substratos. Así, y a diferencia de lo que ocurre con el crecimiento de multicapas tradicional, la integración de varios cristales bidimensionales diferentes mediante apilamiento permite fabricar las llamadas multicapas de Van der Waals, en alusión a la interacción débil que tiene lugar entre cristales bidimensionales. Esta ventaja explica por qué en menos de un año varios grupos en el mundo han sido capaces de producir dispositivos electrónicos que integran monocapas de triyoduro de cromo, haciendo posible la observación de varios fenómenos físicos novedosos.

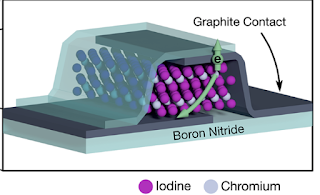

En el caso de nuestro trabajo, los dispositivos en cuestión contienen un número pequeño (de 2 a 4) capas de triyoduro de cromo, que separan dos electrodos de grafito. Ambos, grafito y CrI3, son encapsulados en nitruro de boro (BN) , que actúa como una membrana protectora para prevenir la degradación del CrI3, que es muy reactivo. En este dispositivo, la circulación de corriente eléctrica de un electrodo de grafito al otro, implica el paso de los electrones a través del CrI3, que es un material aislante (véase la figura). Esto es posible gracias a que el diminuto grosor de la capa de CrI3, unos pocos planos atómicos, permite a los electrones pasar a través del efecto túnel cuántico. Como dice José Lado, uno de los colegas coautor del trabajo, "la mecánica cuántica nos dice que si lanzamos suavemente un objeto contra una pared, existe una probabilidad de que la atraviese, en lugar de rebotar. En el caso de objetos macroscópicos esta probabilidad es tan pequeña que nunca observamos el efecto. En cambio, cuando se trata de electrones atravesando "paredes" de espesor atómico, la probabilidad de que ocurra el efecto túnel es apreciable, y permite el paso de corriente en nuestros circuitos".

El dispositivo en cuestión funciona de forma similar a una unión túnel magnética (UTM), aunque con una diferencia llamativa. Mientras que en las UTM convencionales, los electrodos conductores son metales ferromagnéticos, y la barrera túnel es un material aislante no magnético, en nuestro caso el material magnético hace de barrera aislante, mientras que los electrodos son no magnéticos (grafito). La resistencia eléctrica del una UTM convencional depende de la orientación relativa de la magnetización de los electrodos. Así, cuando ambos imanes apuntan en la misma dirección, la resistencia es menor. Llamamos magnetoresistencia túnel a la variación de la resistencia como función de la orientación relativa de la magnetización en una UTM.

En nuestros dispositivos, es posible variar de forma independiente la orientación relativa de los diferentes planos atómicos de CrI3 que están en la barrera. La magnetoresistencia observada toma valores muy grandes, lo cuál nos indica que los electrones que "tunelean" están fuertemente influidos por el magnetismo del CrI3. De acuerdo con la tercera ley de Newton, la afirmación recíproca también es cierta: los electrones ejercen un efecto sobre el magnetismo del triyoduro de cromo. En particular, los dispositivos permiten observar como los electrones son capaces de generar, a su paso por el triyoduro de cromo, ondas de spin cuantizadas, o "magnones". Este tipo de partícula está presente en todos los materiales magnéticos, pero son particularmente relevantes en materiales bidimensionales. Nuestros dispositivos nos han aportado información sobre cómo los magnones interactúan entre si y con los electrones "tuneleantes" , sobre la interacciones magnéticas entre las diferentes capas monoatómicas de triyoduro de cromo.

Habiendo pasado menos de un año desde su descubrimiento, la facilidad con la que los cristales bidimensionales de triyoduro pueden ser utilizados para construir dispositivos de Van der Waals ha permitido llevar a cabo experimentos que requirieron más de 30 años de trabajo usando técnicas de fabricación convencionales con metales ferromagnéticos. En su día el grafeno hizo posible la fabricación de dispositivos electrónicos de alta movilidad usando métodos baratos y rudimentarios de fabricación. De forma análoga, el triyoduro de cromo está haciendo lo mismo con el caso de dispositivos magnetoelectrónicos en el campo de la "Espintrónica". En ambos casos, estos avances se limitan, de momento, al ámbito de la investigación científica. El tiempo dirá si, además, estos descubrimientos pueden trasladarse al ámbito de las aplicaciones, y acabar integrados en los dispositivos electrónicos comerciales.

El sistema que hemos estudiado es un cristal ferromagnético, triyoduro de cromo (CrI3). Al igual que el grafito, el CrI3 puede ser delaminado hasta producir cristales bidimensionales, usando el mismo método que permitió el descubrimiento del grafeno. En 2017 el grupo de Pablo Jarillo-Herrero reportó por primera vez la observación de orden ferromagnético en un cristal bidimensional de triyoduro de cromo. Es cierto que desde hace ya más de 30 años varios grupos en el mundo son capaces de producir láminas ferromagnéticas de espesor atómico, integradas en multicapas. La novedad del descubrimiento del CrI3 radica en que se trata de un cristal autónomo ("stand-alone"), que puede ser estable en una variedad de substratos. Así, y a diferencia de lo que ocurre con el crecimiento de multicapas tradicional, la integración de varios cristales bidimensionales diferentes mediante apilamiento permite fabricar las llamadas multicapas de Van der Waals, en alusión a la interacción débil que tiene lugar entre cristales bidimensionales. Esta ventaja explica por qué en menos de un año varios grupos en el mundo han sido capaces de producir dispositivos electrónicos que integran monocapas de triyoduro de cromo, haciendo posible la observación de varios fenómenos físicos novedosos.

En el caso de nuestro trabajo, los dispositivos en cuestión contienen un número pequeño (de 2 a 4) capas de triyoduro de cromo, que separan dos electrodos de grafito. Ambos, grafito y CrI3, son encapsulados en nitruro de boro (BN) , que actúa como una membrana protectora para prevenir la degradación del CrI3, que es muy reactivo. En este dispositivo, la circulación de corriente eléctrica de un electrodo de grafito al otro, implica el paso de los electrones a través del CrI3, que es un material aislante (véase la figura). Esto es posible gracias a que el diminuto grosor de la capa de CrI3, unos pocos planos atómicos, permite a los electrones pasar a través del efecto túnel cuántico. Como dice José Lado, uno de los colegas coautor del trabajo, "la mecánica cuántica nos dice que si lanzamos suavemente un objeto contra una pared, existe una probabilidad de que la atraviese, en lugar de rebotar. En el caso de objetos macroscópicos esta probabilidad es tan pequeña que nunca observamos el efecto. En cambio, cuando se trata de electrones atravesando "paredes" de espesor atómico, la probabilidad de que ocurra el efecto túnel es apreciable, y permite el paso de corriente en nuestros circuitos".

|

| Esquema de la unión túnel magnética con electrodos de grafito y barrera túnel de CrI3. Tomado de D. R. Klein et al, Science, DOI: 10.1126/science.aar3617 |

El dispositivo en cuestión funciona de forma similar a una unión túnel magnética (UTM), aunque con una diferencia llamativa. Mientras que en las UTM convencionales, los electrodos conductores son metales ferromagnéticos, y la barrera túnel es un material aislante no magnético, en nuestro caso el material magnético hace de barrera aislante, mientras que los electrodos son no magnéticos (grafito). La resistencia eléctrica del una UTM convencional depende de la orientación relativa de la magnetización de los electrodos. Así, cuando ambos imanes apuntan en la misma dirección, la resistencia es menor. Llamamos magnetoresistencia túnel a la variación de la resistencia como función de la orientación relativa de la magnetización en una UTM.

En nuestros dispositivos, es posible variar de forma independiente la orientación relativa de los diferentes planos atómicos de CrI3 que están en la barrera. La magnetoresistencia observada toma valores muy grandes, lo cuál nos indica que los electrones que "tunelean" están fuertemente influidos por el magnetismo del CrI3. De acuerdo con la tercera ley de Newton, la afirmación recíproca también es cierta: los electrones ejercen un efecto sobre el magnetismo del triyoduro de cromo. En particular, los dispositivos permiten observar como los electrones son capaces de generar, a su paso por el triyoduro de cromo, ondas de spin cuantizadas, o "magnones". Este tipo de partícula está presente en todos los materiales magnéticos, pero son particularmente relevantes en materiales bidimensionales. Nuestros dispositivos nos han aportado información sobre cómo los magnones interactúan entre si y con los electrones "tuneleantes" , sobre la interacciones magnéticas entre las diferentes capas monoatómicas de triyoduro de cromo.

Habiendo pasado menos de un año desde su descubrimiento, la facilidad con la que los cristales bidimensionales de triyoduro pueden ser utilizados para construir dispositivos de Van der Waals ha permitido llevar a cabo experimentos que requirieron más de 30 años de trabajo usando técnicas de fabricación convencionales con metales ferromagnéticos. En su día el grafeno hizo posible la fabricación de dispositivos electrónicos de alta movilidad usando métodos baratos y rudimentarios de fabricación. De forma análoga, el triyoduro de cromo está haciendo lo mismo con el caso de dispositivos magnetoelectrónicos en el campo de la "Espintrónica". En ambos casos, estos avances se limitan, de momento, al ámbito de la investigación científica. El tiempo dirá si, además, estos descubrimientos pueden trasladarse al ámbito de las aplicaciones, y acabar integrados en los dispositivos electrónicos comerciales.

Etiquetas:

efecto túnel,

Espintrónica,

grafeno,

grafito,

José Lado,

MIT,

nanomagnetismo,

Pablo Jarillo-Herrero,

Science,

triyoduro de cromo,

unión túnel magnética

Suscribirse a:

Entradas (Atom)